当历史的指针指向2025年的金秋,“十四五”即将收官。回眸“十四五”,我国的能源事业取得了突破性进展和历史性成就。14亿多人的能源安全得到有效保障,绿色低碳发展举世瞩目,我国成为世界能源转型的重要推动者。

“十四五”以来,我国的能源供应更足、韧性更强。“十四五”前四年,我国能源消费增量已达到“十三五”五年增量的1.5倍。我国的绿色低碳转型更快,构建起了全球最大、发展最快的可再生能源体系,可再生能源发电装机占比由40%提升至60%左右。我国的能源科技创新取得更大突破,一系列“大国重器”彰显了我国科技发展的硬核实力。我国的能源改革持续深化、发展动能持续增强,体制机制和政策体系加快重构,全国统一电力市场建设按下“加速键”。

五年,是时间的标尺,是发展的刻度,更是奋进的脚步。中能传媒能源安全新战略研究院特策划《“十四五”能源发展成就报告》专辑,以能源领域“四个革命,一个合作”为主线,分为能源消费、能源供给、能源技术、能源体制改革、能源国际合作五个篇章,全方位展现“十四五”以来我国能源发展取得的丰硕成果。

历史车轮滚滚向前,所当乘者势也,不可失者时也。下一步,能源行业将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全力推动新型能源体系建设,加快建设能源强国,为推进中国式现代化提供坚强能源支撑。

《“十四五”能源发展成就报告》编写组

2025年9月

能源供给篇

能源供给保障能力不断提升

来源:中能传媒研究院 作者:邱丽静

(能源安全新战略研究院)

“十四五”以来,我国能源行业深入推动供给革命,加快构建煤、油、气、核、新能源和可再生能源多轮驱动的现代能源供应体系。建成覆盖全国、连通海外的能源基础设施网络,能源自给率始终保持在80%以上,成功应对了包括重大自然灾害在内的多重考验,有力支撑了经济快速发展和社会长期稳定。

一、能源安全稳定供应能力进一步增强

“十四五”以来,我国持续夯实能源供应保障基础,能源安全稳定供应能力实现全面提升,能源自给率始终保持在80%以上。

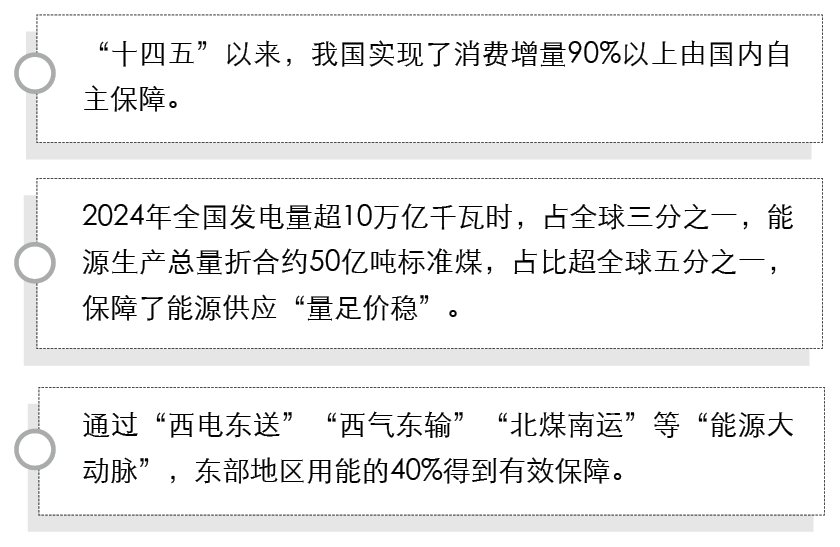

(一)能源自主保障能力显著增强

“十四五”以来,在新兴产业快速发展等因素驱动下,我国能源需求持续增长。面对快速增长的需求,我国通过夯实煤炭兜底保障、大力推进油气增储上产、加速发展可再生能源等一系列举措,实现了消费增量90%以上由国内自主保障。其中,新能源贡献尤为突出,其发电量增量占全国新增发电量的比重接近50%。2024年全国发电量超10万亿千瓦时,占全球总量的三分之一,能源生产总量折合约50亿吨标准煤,占比超全球五分之一,充分展现了我国能源生产的坚实基础和强大实力。

(二)能源资源配置体系更加完善

“十四五”以来,我国建成了横跨东西、纵贯南北、连通海外的能源基础设施网络,能源资源配置能力显著提升。通过“西电东送”“西气东输”“北煤南运”等“能源大动脉”,东部地区用能的40%得到有效保障,既带动了中西部地区资源优势转化,又为经济大省挑大梁提供了坚实支撑。同时,油气“全国一张网”加速构建,大电网资源配置与调节能力持续优化,一批省间电力互济工程和支撑性调节电源相继建成。大力推动充电基础设施建设,建成全球最大的电动汽车充电网络。

电力市场建设同样进展显著,“十四五”期间,市场交易电量达23.8万亿千瓦时,占全社会用电量比例连续4年超过60%。此外,运输模式不断创新推广,全国首个“矿—路—港”公铁联运联合体物流总包项目正式运行,构建起全流程闭环服务体系,通过多环节协同显著提升运输效率。

(三)应急保障能力实现系统提升

面对国际地缘冲突频发、全球能源供需大幅波动的外部环境,我国建立了较为完备的能源产供储销体系和保供稳价机制。布局建设国家级电力应急支撑体系,建成川渝藏、南方、华北、华东4个区域电力应急基地,着力提升煤炭、油气应急保障能力。在应对极端自然灾害时,我国能源基础设施能够快速恢复供应,确保全国范围内没有发生大面积停电事故。2025年夏季,面对全国大范围高温、暴雨洪涝和台风等极端天气,我国电力供应保持平稳有序,7月单月用电量首次突破1万亿千瓦时大关,相当于日本全年的用电量总和,能源保障“顶住了峰、兜住了底”。

二、煤炭实现绿色智能开发与清洁高效利用新突破

“十四五”以来,我国煤炭行业坚持以科技创新为引领,以绿色智能为导向,全面推进煤炭开发方式变革和利用模式创新,在绿色智能开发与清洁高效利用方面取得显著成效。

(一)煤炭产供储销体系日趋完善

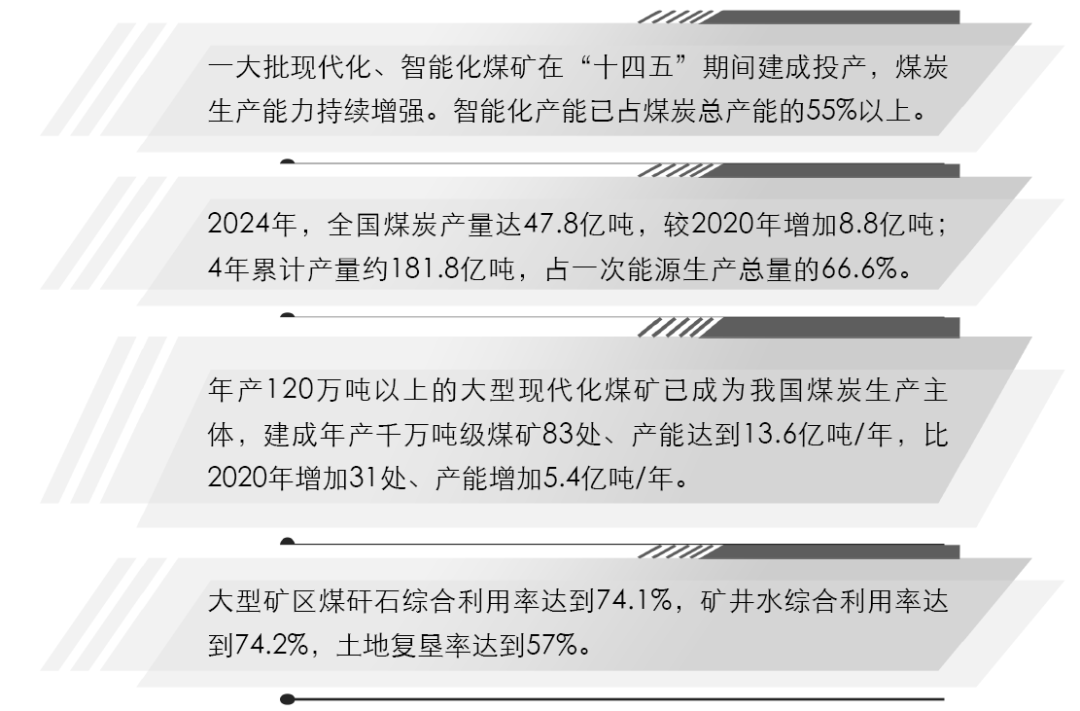

“十四五”以来,我国逐步建立起较为完备的能源产供储销体系与保供稳价机制,煤炭储备能力稳步提升。初步形成产能储备与产品储备相结合的体系,市场调节和应急保障能力不断提高。新一轮找矿突破战略行动持续推进,新发现一批大型整装煤田和矿产地。截至2023年末,全国煤炭储量增至2186亿吨。一大批现代化、智能化煤矿在“十四五”期间建成投产,煤炭生产能力持续增强。2024年,全国煤炭产量达47.8亿吨,较2020年增加8.8亿吨;4年累计产量约181.8亿吨,占一次能源生产总量的66.6%。运输保障能力明显提升,“西煤东运”“北煤南运”铁路网络持续扩展,集疏运体系加快完善。“十四五”以来,全国煤炭铁路发运量从23.6亿吨提升至28.2亿吨,陆港联运、江海联运等多式联运更加高效畅通。煤炭储备基地和现代物流枢纽建设稳步推进,全国煤炭资源调配能力显著增强。

(二)产业结构优化取得明显成效

“十四五”以来,我国煤炭生产结构持续优化升级,全国煤矿数量降至4300处以内,平均单井(矿)规模提高到170万吨/年左右。年产120万吨以上的大型现代化煤矿已成为我国煤炭生产主体,建成年产千万吨级煤矿83处、产能达到13.6亿吨/年,比2020年增加31处、产能增加5.4亿吨/年。多元化发展格局初步形成,一大批煤炭企业持续打造战略性新兴产业集群,加快发展先进算力、前沿新材料、高端装备、新型储能、智慧物流、生态旅游和现代金融等产业。专精特新企业、“小巨人”企业和单项冠军企业加速培育,新质生产力不断成长,为行业转型升级注入强劲新动能。

(三)绿色智能开发水平全面提升

“十四五”以来,我国煤炭行业大力推进智能化创新发展,以智能化煤矿建设为核心,将新一代信息技术与煤炭开发、运输、仓储、需求预测深度融合,建立以数字化为基础、智能化赋能多层次网状煤炭开发供应链,实现煤炭资源的安全、高效、稳定、柔性供给。同时加快煤矿机械化、自动化、信息化、智能化建设,全国建成一批智能化试点煤矿,井下现场作业人员大幅减少,工作面单产明显提高,智能化产能已占煤炭总产能的55%以上。人工智能技术在百余个场景得到推广应用,露天煤矿无人驾驶车辆实现年均倍速增长。煤炭数字产业蓬勃发展,规模、效益及研发投入等主要指标近年保持30%左右的增长态势,相关发明专利数量年均增长超25%。

(四)清洁高效利用实现重大进展

“十四五”以来,绿色开发技术取得重大突破,充填开采、保水开采等绿色开发技术得到广泛应用,大型矿区煤矸石综合利用率达到74.1%,矿井水综合利用率达到74.2%,土地复垦率达到57%。大型煤炭企业原煤生产综合能耗下降到7.9千克标准煤/吨,原煤生产综合电耗降至23.7千瓦时/吨,节能减排成效显著。商品煤质量评价和管理标准持续完善,煤炭深加工精细化程度不断提高。煤矿低浓度瓦斯利用方法学落地实施,煤炭行业碳排放统计核算能力建设持续推进,CCUS技术示范取得新进展。煤基新材料产业培育取得重要突破,硅烷、碳化硅、石墨烯、煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等新兴产业快速发展。榆鄂宁现代煤化工集群成功入选国家级先进制造业集群,标志着煤炭清洁高效利用达到新水平。煤炭与新能源、新业态协同发展模式不断创新,部分矿区已打造形成工业遗址博物馆、国家矿山公园,开滦煤矿、中兴煤矿、萍乡煤矿等一批工业遗产入选中国工业遗产保护名录,实现了经济效益与生态效益的双赢。

三、油气增储上产与多元保障能力不断提升

“十四五”以来,我国油气行业坚定不移推进油气增储上产,通过加大勘探开发投入、强化科技创新和优化生产布局,推动原油年产量重上2亿吨并稳中有升,天然气年产量将达2600亿立方米左右,提前两年完成“十四五”规划目标,油气供应保障能力显著提升。

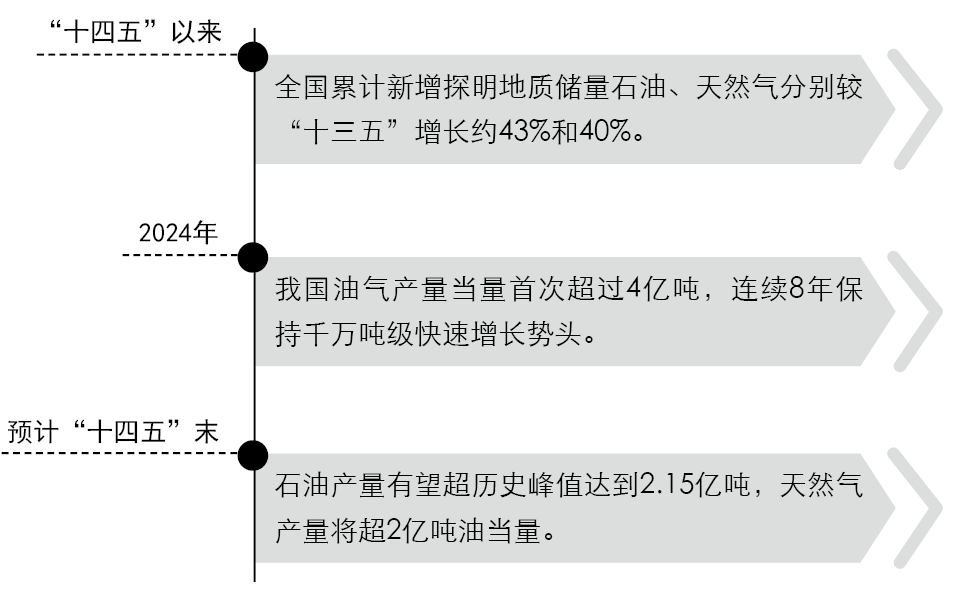

(一)油气勘探开发投资与储量产量实现历史性突破

“十四五”期间,全国油气勘探开发投资预计达1.94万亿元,年均投资3870亿元,较“十三五”增长48%,创历史新高。高强度的勘探开发投入支撑了“10个亿吨级大油田、19个千亿方级大气田”的战略发现,为增储上产奠定了坚实基础。探明储量增长实现新突破,“十四五”期间,预计全国累计新增探明地质储量石油70亿吨、天然气7万亿立方米以上,分别较“十三五”增长约43%和40%。石油、天然气技术可采储量替换率分别保持在1.1和2.2以上,确保每年油气新增探明技术可采储量均超过采出量,资源接续能力持续增强。产量当量迈上新台阶,2024年,我国油气产量当量首次超过4亿吨,连续8年保持千万吨级快速增长势头。原油产量由“十三五”末的1.95亿吨增至2.13亿吨,接近历史峰值;天然气产量达2464亿立方米,连续8年增产超百亿立方米。预计“十四五”末,石油产量有望超历史峰值达到2.15亿吨,天然气产量将超过2亿吨油当量,推动我国油气产量当量站上4.2亿吨的新高度,“稳油增气”发展态势更加稳固。

(二)深层超深层油气勘探开发取得重大进展

向“万米深地”进军取得重大突破。深地塔科1井在塔里木盆地钻达10910米,成为亚洲第一、世界第二垂深井,先后创下全球尾管固井“最深”、全球电缆成像测井“最深”、全球陆上钻井突破万米“最快”等纪录。人类首次在万米深地发现油气并点火成功,首次获取地下万米的岩芯标本,并绘制出亚洲第一份万米地质剖面图,标志我国在深地领域科学探索取得了重大进展。

超深层油气勘探开发成果显著。在塔里木盆地高效探明富满、顺北两个地质储量规模超10亿吨的超深层大油气田,推动我国成为全球超深层(大于6000米)油气勘探开发引领者。2024年塔里木油田产量达3366万吨油当量,其中超深层产量占比超60%。

(三)海洋油气勘探开发实现历史性跨越

海洋油气成为我国油气增储上产的主力军。在我国近海勘探发现渤中26-6、惠州19-6等5个亿吨级油田,以及全球首个千亿立方米级超深水超浅层大气田——陵水36-1。海上探明储量超10亿吨油当量,为保障国家能源安全奠定坚实基础。

海洋油气产量规模持续攀升。2024年海洋油气产量当量超8500万吨油当量,较“十三五”末增长37%。其中海洋原油产量6550万吨,增产330万吨,占全国原油增产量70%以上;海洋天然气产量262亿立方米,增产超20亿立方米。渤海油田建成国内第一大原油生产基地,我国首个深水高压气田“深海一号”(水深1500米)项目全面建成投产,有力推动“南海万亿大气区”的实现,标志着我国进入“深水时代”,带动国内深水油气工程全产业链能力提升。

(四)非常规油气成为增储上产重要领域

页岩油勘探开发取得里程碑式进展。2024年页岩油产量突破600万吨,同比增长超30%。在鄂尔多斯盆地发现地质储量超10亿吨级页岩油大油田——庆城油田,建成新疆吉木萨尔、大庆古龙、胜利济阳、长庆庆城四大国家级页岩油示范区。预计2025年全国页岩油产量可达780万吨以上,较“十三五”末翻两番,年均增速高达33%。

页岩气勘探开发迈上新台阶。四川盆地新层系取得突破,探明了綦江、永川等多个千亿方级深层页岩气田,2024年全国页岩气产量突破250亿立方米。“十四五”以来,我国非常规天然气产量占比由39.4%提升至43.1%,中国石油贡献了天然气产量增量的54%。

煤层气勘探开发取得新突破。我国开始进入深层煤层气开发新阶段,鄂尔多斯盆地落实大吉、大牛地、神府等千亿方级大气田。深层煤岩气产量仅用3年时间快速提升至25亿立方米,成为天然气增产新亮点。预计2025年煤岩气产量将达40亿立方米,未来有望再造一个苏里格气田,成为我国天然气增储上产的重要接替资源。

(五)区域生产基地建设取得显著成效

鄂尔多斯盆地建成亿吨级超级油气盆地。庆城页岩油整装大油田建成年产300万吨生产能力,苏里格大气田保持300亿立方米高产稳产,延安气田上产120亿立方米,大吉气田成为我国首个百万吨油气当量煤岩气田。预计2025年油气产量当量将超过1亿吨,成为我国首个亿吨级油气生产盆地。

川渝千亿方天然气生产基地建设稳步推进。蓬莱气田震旦—下古生界、天府致密气、川南泸州、綦江深层页岩气等领域持续获勘探突破;安岳气田保持150亿立方米长期稳产,建成我国硫化氢含量最高的整装大气田——渡口河—七里北气田,涪陵页岩气田立体开发持续优化。预计“十四五”末,四川盆地天然气产量有望突破770亿立方米。

新疆打造全国最大油气生产省区。富满油田、顺北油气田、玛湖油田产量均突破300万吨,博孜—大北气田产量提升至100亿立方米规模。预计“十四五”末新疆地区油气产量当量将超6700万吨,坐稳全国最大油气生产省区地位。

(六)老油田持续发挥“压舱石”作用

大庆、胜利等老油田深化精细勘探开发,强化大幅提高采收率技术攻关应用,稳产态势持续向好。大庆油田历经60余年开发建设,目前仍保持3000万吨规模稳产,累计产量已突破25.5亿吨,创国内老油田开发历史新纪录;胜利油田持续保持2300万吨以上效益发展。老油田持续稳产,发挥了“压舱石”的稳定保障作用。

四、非化石能源实现跃升发展

“十四五”以来,我国非化石能源装机规模和发电量持续快速增长,可再生能源发展实现历史性跨越,能源结构绿色转型取得显著成效。

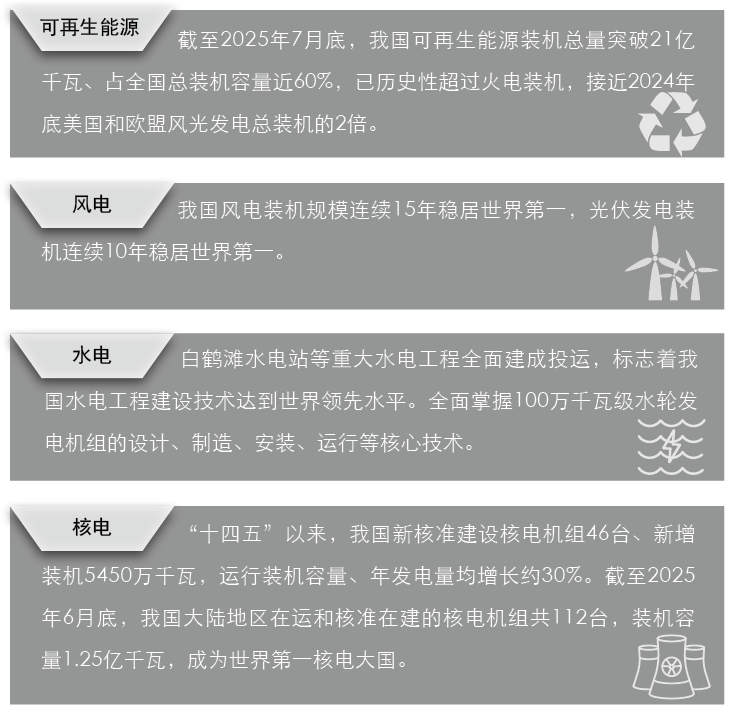

(一)风光发电实现跨越式发展

“十四五”以来,我国风光发电年度新增装机进入了“亿千瓦级”规模,2023、2024年新增装机分别达到2.9亿千瓦和3.5亿千瓦,连续创历史新高。截至2025年7月底,我国可再生能源装机总量突破21亿千瓦、占全国总装机容量近60%,其中风电光伏发电累计装机16.8亿千瓦、占全国总装机容量的46%,已历史性超过火电装机,接近2024年底美国和欧盟风光发电总装机的2倍。发电量占比显著提升,2024年全年可再生能源发电量3.47万亿千瓦时,其中风电光伏发电量1.83万亿千瓦时,增长至2020年的2.5倍,基本相当于我国全年第三产业用电量,远超全年城乡居民生活用电量。2024年上半年风光发电量1.15万亿千瓦时,占全社会用电量的比重接近四分之一,新能源正在逐步替代煤炭煤电消费,在能源电力保供中的作用不断凸显。

“沙戈荒”成为“十四五”新能源建设的新阵地,新增装机超过1.3亿千瓦。海上风电方面,新增装机超过3500万千瓦,为沿海省份发展注入了绿色动力。分布式光伏方面,新增装机超过4亿千瓦,其中户用光伏新增1.6亿千瓦,全国有700多万个家庭安装了光伏发电设备。2025年7月底全国分布式光伏装机达到4.97亿千瓦,是2020年底的6倍多,占全部光伏发电装机比重的45%左右。在中东南部地区,新增光伏装机中分布式光伏约占七成,有效提升了能源利用效率和可靠性。全球贡献持续扩大,我国风电装机规模连续15年稳居世界第一,光伏发电装机连续10年稳居世界第一。2024年我国的风光发电合计装机规模占全球风光总装机的47%,风光发电新增装机更是占到全球的63%,领先优势进一步巩固。我国生产的光伏组件和风电装备占全球市场的70%以上,风电光伏产品已覆盖全球200多个国家和地区。“十四五”期间累计为其他国家减少碳排放约41亿吨,为全球低碳转型作出了重大贡献。

(二)水电开发与生态保护协调推进

“十四五”以来,我国水电开发坚持生态优先、绿色发展,在保护生态环境的前提下,有序推进水电项目建设。白鹤滩水电站等重大水电工程全面建成投运,标志着我国水电工程建设技术达到世界领先水平。我国水电设计、施工、设备制造全产业链体系实现全球领先,多项技术超越和领先世界水平,全面掌握100万千瓦级水轮发电机组的设计、制造、安装、运行等核心技术,中国水电的世界引领地位已牢固树立。水电开发与生态保护协调推进,在项目建设过程中,严格落实生态环境保护措施,加强水生生物保护,实施生态流量泄放,建设鱼类增殖放流站,最大限度减少对生态环境的影响。有序推动雅砻江等主要流域水风光一体化基地规划建设,实现了水资源综合利用与生态环境保护的双赢。

(三)核电实现安全有序发展

“十四五”以来,我国新核准建设核电机组46台、新增装机5450万千瓦,运行装机容量、年发电量均增长约30%。截至2025年6月底,我国大陆地区在运和核准在建的核电机组共112台,装机容量1.25亿千瓦,成为世界第一核电大国。核电安全运行业绩稳居世界前列,我国核电机组保持良好安全纪录,未发生国际核与辐射事件分级手册1级及以上运行事件/事故。世界核电运营者协会最新统计显示,我国核电机组运行指标综合指数平均值为97.61分,满分机组数量为36台,均居世界第一。

核电技术迈入世界先进国家行列,福建福清、广西防城港4台华龙一号三代压水堆机组全面建成投产,华龙一号技术实现批量化建设。山东石岛湾“国和一号”示范工程1号机组投入商运、2号机组实现并网发电。高温气冷堆示范工程建成投运,是全球首座第四代核电技术商业示范电站。核电综合利用不断拓展,山东海阳、浙江秦山、辽宁红沿河等核电厂实现热电联供,供暖总面积超过1300万平方米,惠及周边40万居民。江苏田湾核电厂实现核能工业供汽,每年可为周边石化产业园区供汽480万吨。2024年,全国核电发电量4469亿千瓦时,占全国总发电量的4.5%,相当于等效减少标准煤消耗约1.4亿吨,减排二氧化碳约3.7亿吨,为优化能源结构和减少碳排放作出了重要贡献。

(四)其他清洁能源多元化利用取得显著进展

“十四五”以来,我国生物质能、地热能和海洋能等其他清洁能源多元化开发利用取得显著进展,应用场景持续拓展,技术水平不断提升,为构建多能互补的清洁能源体系提供了有力支撑。生物质能利用方式持续创新,在民生供暖、环保消纳等领域发挥重要作用,生物质发电、生物天然气、生物液体燃料等多元化利用模式不断完善。生物质能开发利用不仅提供了清洁能源,还促进了农林废弃物资源化利用,改善了农村人居环境。地热能开发利用规模不断扩大,在地热供暖、地热发电等领域取得积极进展,特别是在北方地区清洁取暖中发挥重要作用。地热能开发利用技术持续进步,成本不断降低,应用范围逐步扩大。海洋能开发利用稳步推进,2022年,我国首台兆瓦级潮流能发电机组“奋进号”成功投运,截至目前,新机组并网发电超450万千瓦时,创我国单机新高。同时,波浪能利用也取得新突破,在海岛能源保障、深水养殖、海上设备供电等多个领域开展示范应用,创造多项“全球首次”。2023年,全球装机容量最大的1兆瓦“南鲲号”漂浮式波浪能平台成功并入海岛电网。

发表评论